Íñigo Montoya.

![]()

Probablemente esta sea la película mejor lograda de una apenas eventual y desperdiciada tendencia del cine nacional que combina la política con la comedia. Y es que en un país muy dado al humor y con una realidad en torno al poder bien compleja y conflictiva, lo más natural sería que las sátiras políticas crecieran como maleza a lo largo de su filmografía. Pero no ha ocurrido tal cosa, seguramente por el –más natural en Colombia– pesticida de la censura y la autocensura.

Lo intentaron filmes de finales de los setenta como Mamagay (Jorge Gaitán Gómez, 1977) y El Candidato (Mario Mitrotti, 1978), pero con el humor televisivo (y los actores) de Sábados Felices, que malogró lo que sobre el papel eran buenas ideas. El chileno Dunav Kuzmanich con su Mariposas S.A (1986) sí tuvo que soportar estoico la censura estatal por mano interpuesta de Focine. Lisandro Duque y Sergio Cabrera han aportado también a esta tendencia con irregulares resultados.

Lo intentaron filmes de finales de los setenta como Mamagay (Jorge Gaitán Gómez, 1977) y El Candidato (Mario Mitrotti, 1978), pero con el humor televisivo (y los actores) de Sábados Felices, que malogró lo que sobre el papel eran buenas ideas. El chileno Dunav Kuzmanich con su Mariposas S.A (1986) sí tuvo que soportar estoico la censura estatal por mano interpuesta de Focine. Lisandro Duque y Sergio Cabrera han aportado también a esta tendencia con irregulares resultados.

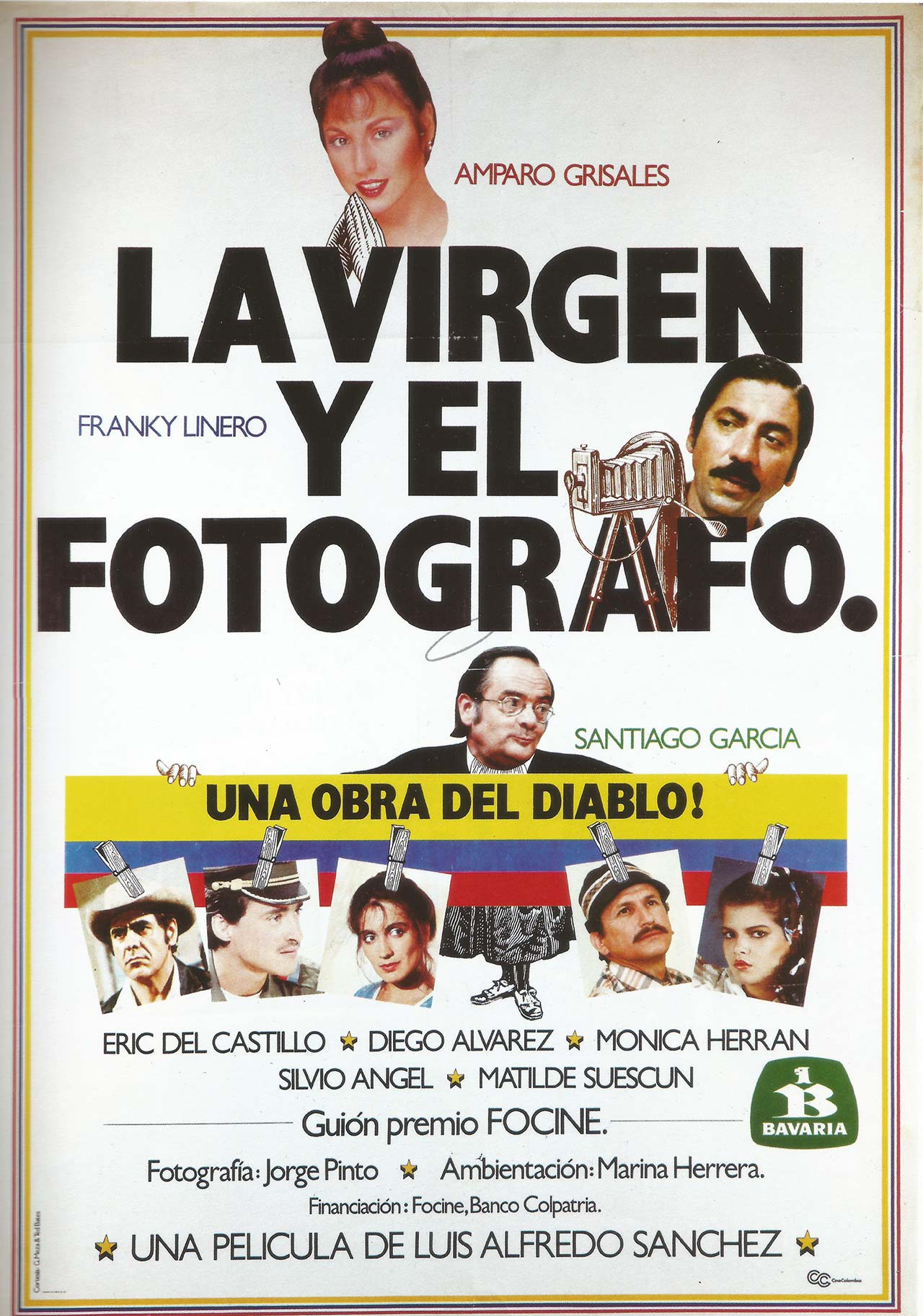

El único largometraje de ficción de Luis Alfredo Sánchez, La virgen y el fotógrafo (1982), parece solo una comedia picante, pero también tiene una clara agenda política e ideológica. Y no es que esta sea muy elaborada, pero definitivamente sí está determinada a revestir a su protagonista, el fotógrafo interpretado por Franky Linero, como un hombre contestatario que no quiere olvidar el nefasto pasado del país, así como insistir en hacer referencia a las injusticias y crímenes cometidos durante el periodo de la Violencia.

Entonces, claro, lo que sobresale de esta película y que en el imaginario colectivo está más presente es su componente picante, que no tanto erótico, porque le interesa más mostrar desnudos y jugueteos con el sexo y la lascivia que elaborar sugerentes imágenes y situaciones en torno al deseo. Hay que recordar que Colombia, para finales de los años setenta y principios de los ochenta, también estaba, aunque tímidamente, en su destape, y este filme supo aprovechar a quien fuera ya para entonces el principal símbolo sexual del país: Amparo Grisales, quien capitalizó el momento de inédita permisividad moral y se desnuda, se tongonea, posa y hasta canta.

Ese componente picante, desde el mismo afiche, lanzó sus redes al público desprevenido y ávido de ver piel por aquel entonces. Esa pieza publicitaria no oculta tales intenciones al poner en juego un doble sentido –por no decir un engaño– en tanto la imagen que aparece sobre la palabra “virgen” es la de la diva y no la del ícono religioso que ultrajan y roban en el conflicto central de la trama. Porque, de hecho, la falsa virgen del afiche es en realidad una prostituta, lo cual resulta un cruce de sentidos que puede ser solo el gancho para atraer más público o un guiño socarrón de su guionista y director, incluso ambas cosas.

Y es que el robo de las joyas de la virgen es apenas una excusa argumental para evidenciar las tensiones políticas del pueblo y la revancha final del protagonista. Esas tensiones están representadas y lideradas por el fotógrafo, una rara mezcla entre mujeriego disoluto y hombre con conciencia política que mantiene una tensionante relación con el poder, sobre todo con el policial, económico y político. Su principal argumento y estrategia es preservar la memoria sobre las arbitrariedades cometidas por ese poder en los tiempos de la Violencia, por eso no perdona oportunidad para denunciar y confrontar, y por eso es fotógrafo, dice, aunque también sabemos que lo es porque es un mirón, por la pura praxis escopofílica. Así que en su oficio se puede evidenciar, de nuevo, ese doble carácter que tiene la película.

Igualmente, hay una resistencia al poder eclesiástico, pero esta es matizada por su amistad con el cura (otra vez Santiago García regentando la iglesia de un caluroso pueblito). Esa amistad es la que propicia los mejores momentos de la película, no solo por el contraste entre las personalidades de los dos hombres y la opuesta relación con el poder que mantienen, sino también por los diálogos y situaciones que protagonizan, en los cuales hay ingeniosos y divertidos duelos de argumentaciones y ataques, así como graciosas y hasta fraternales situaciones producto de sus diferencias y mutuo respeto.

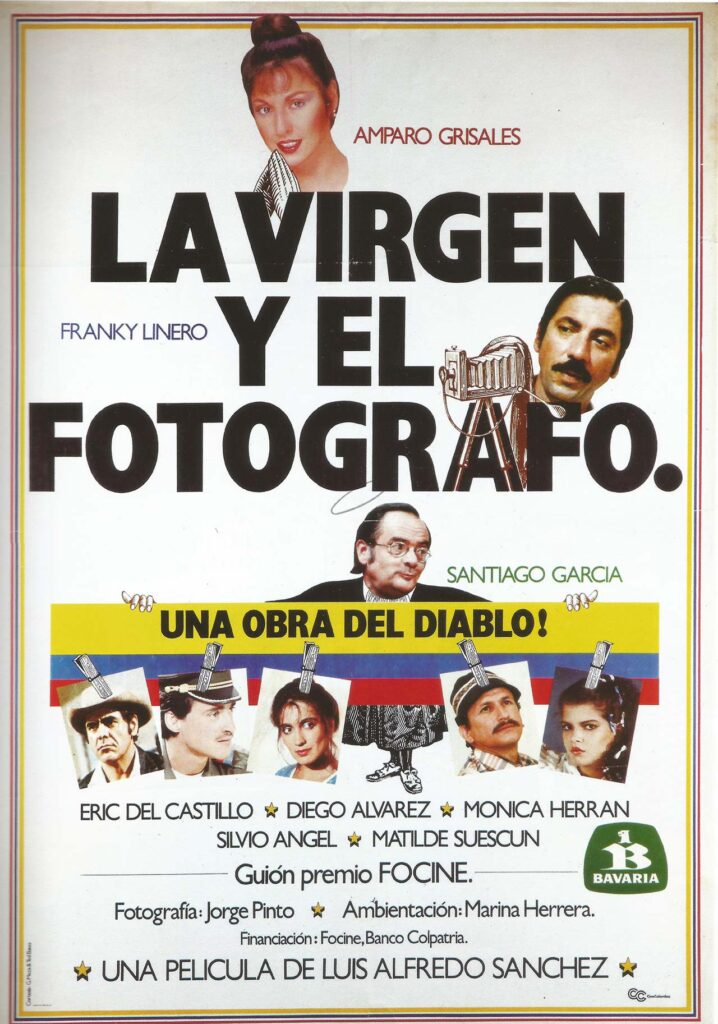

Luis Alfredo Sánchez dijo sobre su película que “Más que una historia, es un fresco del pueblo, visto a través del fotógrafo que soy yo”. También fue visto desde su óptica comprometida ideológicamente, pues él pertenece a la llamada “generación política”, esa que estudió cine en la Unión Soviética y cuya obra siempre tuvo la impronta de la crítica social y política. Por eso, la voz del fotógrafo contra los gamonales, quienes consiguieron lo que tienen a sangre y fuego y amparados por el conflicto bipartidista, es la voz del mismo director que usa el cine para decir lo que hasta hacía poco, en aquel entonces, no se podía mencionar. Incluso todavía no muchos se atrevían: lo hizo de forma contundente Kuzmanich con su Canaguaro (1981), más veladamente (pues descarga toda la culpa sobre un solo hombre) lo hace Norden con Cóndores no entierran todos los días (1984), y en este caso Sánchez, matizándolo un poco con la comedia y la piel desnuda de la Grisales.

Por otro lado, es posible ver también esta cinta como la adaptación del mito de Don Juan a la criolla, desarrollado en un caluroso pueblo donde, en realidad, el galán en cuestión más bien es un puteador que únicamente pretende a una sola mujer, casta y virginal, eso sí. Es un Pachito Eché, como el de la canción con la que termina la película, en quien su consciencia social termina donde empieza su machismo y el tipo de relación que establece con las mujeres, las mismas que son miradas casi exclusivamente como objeto de deseo, porque es casi inevitable que este llamado “cine picante” en toda Latinoamérica sea cine de explotación.

El caso es que esta popular película en su momento, sin ser necesariamente una obra redonda o exenta de concesiones al humor populista y de la recurrencia a estereotipos fáciles, encontró un cierto equilibrio en esos tres elementos que la componen: el humor, el sexo y la política. El problema es que cuando es lo uno no es lo otro, porque rara vez coinciden dos o tres de estos elementos. Aun así, se mantiene como una película que supo leer su época y lo hizo con la solvencia cinematográfica y conceptual de un director que tenía claro qué quería decir y cómo quería decirlo.