Danny Arteaga Castrillón

![]()

Mucho dice de una comunidad cómo trata a sus animales, sobre todo aquellos que acompañan la cotidianidad del ser humano. Una sociedad que los acoge, los respeta y los integratiene esperanza, tal vez por el hecho de sabernos capaces de proteger algo que, al mismo tiempo, podemos lastimar. Si atestiguamos lo contrario, adivinamos una sociedad frágil, capaz de herir lo que sea y con ello a sí misma. Una de las primeras imágenes de Perros de niebla, ópera prima del realizador Andrés Mossos, es la de perros callejeros que cuelgan ahorcados en un barrio marginal de la periferia bogotana. La toma ya nos anuncia el entorno conflictivo y violento al que nos vamos a enfrentar. Más tarde, en la siguiente escena, entendemos que el acto es la amenaza de una banda criminal a otra, cuando vemos al protagonista, Juan, alimentando a su perro, mientras manifiesta el temor que siente de que su mascota vaya a sufrir el mismo destino.

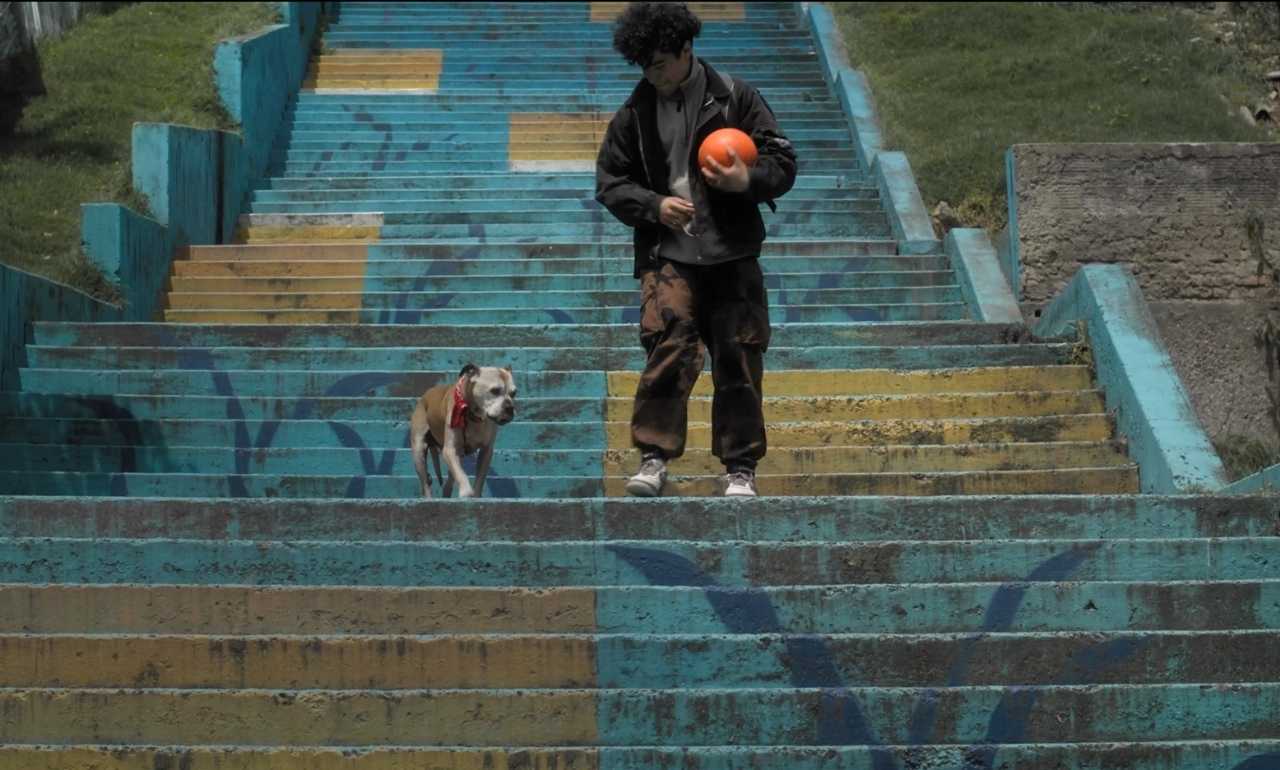

El espectador se contagia de ese temor, que persiste a lo largo de toda la película, y que se suma al móvil de la historia: la búsqueda de ser alguien en el mundo. Juan, quizá sin presentirlo, se encuentra junto con su mejor amigo en la encrucijada más determinante de su vida: seguir su sueño de ser un grafitero y sembrar su huella en los muros de la urbe o la de pertenecer a una banda criminal.

Emerge, entonces, una primera tensión en la historia: la de la ciudad que palpita indiferente en la distancia; pero no sabemos si convoca o rechaza. Los jóvenes, en la clásica pose de añoranza, contemplan desde los cerros orientales, donde queda su barrio, la ciudad y los lienzos que representan sus paredes, en los que imaginan plasmar sus dibujos, incluso verlos magnificados en los muros más colosales. Quizás una manera de señalar al arte como una vía de escape.

Pareciera que ese acto de contemplación nos dijera también que el barrio no forma parte de la ciudad, como si los jóvenes observaran una urbe inalcanzable, como si habitaran un territorio que no pueden abandonar, donde además están aislados del progreso y del cuidado. Se ven limitados a pintar las paredes de las esquinas de su barrio, bajo la amenaza constante de la violencia, encarnada en los personajes del Pollo, hermano de Juan, y el Francés, líder de una de las bandas criminales que se debaten en el barrio. Ellos los tientan constantemente a pertenecer a su mundo y a sumarse a la actividad delictiva, incluido el asesinato como acto de iniciación. Casi que podemos adivinar una inocencia, infantil aún, en la añoranza y pasión de estos jóvenes, como la del niño que sueña con ser astronauta, pero al mismo tiempo los atrae el poder de un arma en las manos.

Es aquí cuando se hace elocuente esa otra tensión, cargada de simbolismo, entre lo onírico y la realidad. Un mundo sugerente, una especie de imagen de la muerte desde el más allá, que se manifiesta con sutileza en ciertos momentos trascendentes de la película: en una quebrada cercana, donde se puede encontrar a los seres amados fallecidos y que los amigos han dotado de cierta sacralidad, o en la niebla que se arrastra en la noche en los parajes del barrio y donde Juan ha percibido a un perro misterioso, que deambula rugiente hasta perderse en las sombras. ¿Una señal ultraterrena que le advierte a Juan que ese será su destino de permanecer en medio del dolor, la violencia, el aislamiento? ¿Es mejor huir hacia ese otro monstruo que es la urbe indolente?

Así, la relación entre Juan y su mascota, además de la que tiene con su amigo, no solo nos revela la sensibilidad del personaje, sino que configura para nosotros el poder de las decisiones del protagonista ante aquellos dilemas. Esa idea, además, se contrapone a la crudeza, la de los perros colgando, la de un hombre en llamas, la de la muerte que los persigue.

Todo esto ante una urbe gris y ciega, que aun así respira y aguarda con paciencia a que sus paredes sean dibujadas y pintadas por quienes logren escapar.